ヨコハマ ストーリー 第52回 「私の横浜桜物語」

魅力あふれる街、ヨコハマ。

この街が、世界の表舞台に登場したのは、今からおよそ150年前。ペリー艦隊が来航したときから、その歩みは始まりました。そして今もヨコハマは、ユニークな街であり続けています。そんなヨコハマの由緒あるスポットを舞台に、物語と音楽で紡いでいく『ヨコハマ・ストーリー』。今日は「私の横浜桜物語」

桜前線の本州上陸は、なぜか横浜から始まることが多い。西洋文化が最初に花開いた場所だからだろうか。横浜の桜は、春の到来を真っ先に告げてくれる。

そして、桜の名所は数多い。鶴見区の県立三ツ池公園は、三つの池の周りを約千本、35種類の桜が華やかに飾り、「日本の桜の名所100選」に選ばれている。広大な敷地からなる三渓園の桜も有名だ。園内の茶店では、桜の葉を細かくきざんでつくったサクラ・アイスが堪能できる。本牧通りから三渓園正門まで約500メートル続く本牧桜道の並木も、ぜひ歩いてみたいスポットだ。

元町公園では、ひっそりとした雰囲気の園内に約百本の桜が咲いている。もとは外国人向けに造られたモダンな洋館に、寄り添うようにたたずむ桜の木。それは、港町横浜ならではの風景だ。ここには、横浜気象台が、開花した日を決める桜があることで知られている。

そのほか、港の見える丘公園の妖艶な夜桜。野毛山公園のソメイヨシノ。大岡川沿いの川面に映る桜。港南区の桜道などなど。開花が早いとされている今年の桜。どこに出かけようかと考えたときから、春はそこにいる。

また、春がやってきた。桜が持つ華やかさと哀しさは、何処からくるのだろうか。咲く姿。散る姿。そのどちらもが美しいものを、桜以外に、私は知らない。

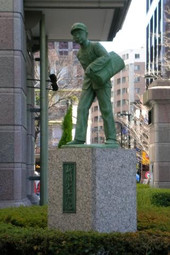

今年は、にぎやかな桜ではなく、ひっそりと咲く桜を見たいと思った。有名な桜の名所が点在する横浜市中区本牧。その中でも、比較的静かに桜が鑑賞できる「本牧臨海公園」にいくことにした。ここには、キリスト、釈迦、ソクラテス、聖徳太子などといった古今東西の8人の聖人の像が配された「八聖殿」がある。その周りに桜があった。桜祭りも、夜桜のライトアップもない。でも、ここにも桜の香りは満ちていた。

本牧臨海公園で桜を見る前に、キリストの像を見た。そして「羊飼いへのお告げ」という絵を思い出した。キリストの誕生を、天使は誰よりも先に、羊飼いに告げた。ちょうどそのころ、3人の偉い博士たちが、キリストがいつ生まれるかを予知して、神の子を訪ねようとしていた。天使は、そんな身分の高い博士ではなく、真っ先に羊飼いに伝えた。羊飼いは、そのころ社会的に貧しく身分も低かった。その彼らに、神は最も重要なことを先に知らせたのだ。

私は、このエピソードが好きだ。いちばん嬉しい知らせは、いちばん大切なひとに知らせるということ。神にとって大切な人は誰だったかがわかる。

臨海公園の桜は、まだ五分咲きにも満たなかった。でも、いちばん日当たりのいい場所に、しっかりと咲いた木を見つけた。その優しい桃色は、私の心に、春を灯した。この喜びを誰に告げようか。そう思ったとき、何人かの顔が浮かんだ。そのことが、また、うれしかった。

今年もまた、春がやってきた。そのあたりまえのことが、あたりまえではなく思えて、心に華が咲いた。

今日の「私の横浜桜物語」はいかがでしたか?出演、小林節子 脚本、北阪昌人でお送りしました。

桜咲く去年の春から紡いできたストーリーも、今回が最終回になりました。また、いつの日か、新しい物語に出逢えますように。